Cada año el diccionario de Oxford elige un término como “la palabra del año”. Este año el término elegido ha sido “post-truth”, que puede traducirse al español como “posverdad” (en este link puede encontrarse una explicación de por qué “posverdad” es preferible a “post-verdad”).

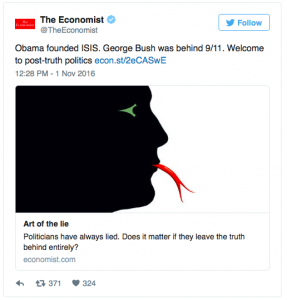

La razón que dan los de Oxford para su elección es que, si bien el concepto de posverdad se ha usado desde hace décadas, su uso ha aumentado en los últimos meses a raíz de acontecimientos como el referéndum sobre la Unión Europea en Inglaterra y las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Posverdad se define como lo relativo a las circunstancias en las que los hechos objetivos influyen menos a la hora de modelar la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal.

La razón que dan los de Oxford para su elección es que, si bien el concepto de posverdad se ha usado desde hace décadas, su uso ha aumentado en los últimos meses a raíz de acontecimientos como el referéndum sobre la Unión Europea en Inglaterra y las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Posverdad se define como lo relativo a las circunstancias en las que los hechos objetivos influyen menos a la hora de modelar la opinión pública que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal.

Aunque el término pueda ser reciente (parece que la primera vez que se utilizó fue en 1992 en relación con el Irangate y la guerra del Golfo Pérsico) lo que el término denota –a saber, que la verdad es considerada como algo prácticamente irrelevante en el debate público- se remonta a muchos siglos antes, hasta los mismos orígenes de la Filosofía Moderna, allá por el siglo XVII.

Antes de esta época, en la Filosofía Clásica, se aceptaba –de forma generalizada- que las cosas eran lo que eran y que el ser humano podía llegar a conocer la verdad de esas cosas; quizás no conocía toda la verdad, pero, esa parte de verdad que conocía, la conocía de verdad. Además, de ese conocimiento se podía deducir cómo las cosas debían ser tratadas.

Esa armonía entre lo que las cosas son, cómo son conocidas y cómo deben ser tratadas se problematizó con la llegada de la modernidad. Algunos dudaban de si las cosas realmente son cómo las conocemos (Descartes); otros dirían que conocemos las cosas en su apariencia pero no podemos llegar a conocerlas en su sentido más profundo (Kant). Los más idealistas concluirán que lo verdaderamente real son las ideas (Hegel); otros adoptarán una postura más existencial y acabarán por decir que el hombre no es otra cosa que lo que él se hace (Sartre).

Problematizada la verdad, sólo nos quedan las opiniones. Por eso, mientras que en la filosofía clásica el centro de atención es la realidad (las cosas como son) y, entonces, de lo que se trata es de buscar la verdad de esta realidad -conocer las cosas como son-, en la modernidad el centro de atención es el ser humano, que tiene su opinión sobre esa realidad con la que tiene una relación difícil, tensa, y siempre cuestionada; el problema entonces será cómo conciliar tantas opiniones dispares sobre una misma realidad.

Esta actitud es la que ha llegado hasta nuestros días. ¿Quién se atreve hoy a hablar abiertamente de la verdad? Si alguien dice que existe una verdad de las cosas que no depende de nosotros, que se nos escapa –que las cosas son como son y no como nos parece que son-, le tachan de dogmático, fanático o iluminado, y se le quiere apartar del debate público, donde sólo se puede hablar de opiniones. La verdad no es un concepto políticamente correcto.

Cuando se confunde lo que las cosas son con cómo las cosas son percibidas, se acaba por afirmar equivocadamente que sostener que las cosas tienen una forma de ser es una postura dogmática, cuando es justamente lo contrario: es aceptar que yo no soy el último constructor ni de la verdad ni de la bondad de las cosas. Lo decía Antonio Machado en uno de sus Proverbios y Cantares: “El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas; es ojo porque te ve”. No soy yo el que hace ser ojo al ojo; él es ojo, lo vea yo o no lo vea. Ni las cosas se reducen a cómo son percibidas, ni cualquier percepción de las cosas es igualmente correcta.

Cuando se confunde lo que las cosas son con cómo las cosas son percibidas, se acaba por afirmar equivocadamente que sostener que las cosas tienen una forma de ser es una postura dogmática, cuando es justamente lo contrario: es aceptar que yo no soy el último constructor ni de la verdad ni de la bondad de las cosas. Lo decía Antonio Machado en uno de sus Proverbios y Cantares: “El ojo que ves no es ojo porque tú lo veas; es ojo porque te ve”. No soy yo el que hace ser ojo al ojo; él es ojo, lo vea yo o no lo vea. Ni las cosas se reducen a cómo son percibidas, ni cualquier percepción de las cosas es igualmente correcta.

Quedarnos en el mundo de las opiniones tienen muchos problemas, aunque aquí me referiré sólo a uno muy práctico. Si todas las opiniones son igualmente aceptables, ¿cuál de ellas debe prevalecer? Cuando, al final, las opiniones deben guiar decisiones y acciones sociales, no todas pueden llevarse a la práctica al mismo tiempo: hay que elegir. ¿Con cuál nos quedamos? En sociedades de corte más autocrático, acaba por prevalecer la opinión del que tiene el poder: “ya que todas las opiniones son iguales, y yo tengo el poder, vamos a hacer lo que yo diga”. En sociedades democráticas se resuelve -en teoría- por el proceso mayoritario: “la opinión que tenga la mayoría es la que prevalece”. Digo “en teoría”, porque es fácil que el que tiene el poder acabe por usar el primer método, y acabe imponiendo lo que él opina, ya que por eso ha alcanzado el poder, aunque sea democráticamente.

Últimamente ha habido algunas decisiones que han sido sometidas a votación para dilucidar cuál era la opinión mayoritaria, y curiosamente el resultado no ha sido fácilmente aceptado por todos. Pensemos en el referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea en el Reino Unido, o la victoria de Trump y las protestas en los días siguientes al grito de “no es mi Presidente”.

En el mundo de lo opinable negar la validez de una decisión mayoritaria es la herejía más grande que se puede cometer. Si la única referencia es la opinión, ¿quién puede atreverse a negar la validez de una opinión mayoritaria simplemente porque esa opinión no es la suya? ¿Por qué protestan, si se ha llevado a cabo la ceremonia más sagrada del relativismo, que es determinar la verdad a través de la opinión mayoritaria?

Esta es la paradoja de los partidarios del relativismo: son muy partidarios de negar la verdad de las cosas, mientras eso les sirve de justificación para hacer lo que les da la gana; pero, de pronto, cuando la que triunfa es una opinión que no es la suya, se rebelan y exigen otro baremo que dé legitimidad a esa decisión. De pronto, echan de menos la verdad (aunque para ellos la verdad sea lo que concuerda con su opinión).

La posverdad, en el fondo, es reconocer que, aunque queramos expulsar la verdad de nuestras vidas -porque reconocer que las cosas son como son y no sólo como nos parece que son nos limita-, es algo tan natural que estamos abocados a referirnos a ella, especialmente cuando no tenemos nada más en lo que apoyarnos. No es fácil prescindir de la verdad: la echamos por la puerta y vuelve a colarse por la ventana.

Alejandro Llano dijo hace muchos años que no todos somos kantianos, pero que todos somos poskantianos. Podríamos decir que no todos somos modernos, pero todos somos posmodernos. Pero ser posmoderno no significa renunciar a la verdad de las cosas, ni a conocer la verdad de las cosas.

Charles Peirce, fundador del pragmatismo americano (que conozco algo, porque hice mi tesis doctoral sobre él), es uno de esos pensadores posmodernos. Peirce decía que, después de Kant, no podíamos pretender conocer la verdad de las cosas apelando a un conocimiento puramente deductivo a partir de una definición de lo que esa cosa era. Peirce proponía un método más deductivo, y decía que podemos saber cómo es una cosa si podemos hacer un listado de todos los posibles efectos de esa cosa (póngase el énfasis en la palabra “posibles”). No decía Peirce que las cosas se redujesen a sus efectos, sino que podíamos conocerlas por sus efectos (una frase, por cierto, muy bíblica). Peirce, y con él una larga tradición de pensadores pragmáticos, queriendo escapar de la encerrona de la Modernidad, no renunciaba a conocer la verdad de las cosas ni negaba que las cosas tuviesen una verdad, aunque reconocía que el trabajo de conocer esa verdad era arduo.

Para ese trabajo hace falta una dosis de optimismo y confianza en el ser humano, y al mismo tiempo de humildad, para reconocer que no somos nosotros el centro del universo, y que no podemos alcanzar esa verdad solos.

Lo decía muy bien Antonio Machado en otro de sus Proverbios y Cantares: “¿Tu verdad? No, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela”. Un buen programa para salir de la posverdad en la que llevamos demasiado tiempo atrapados.